|

|

Zu den Kinoseiten der Textbaustelle >>

|

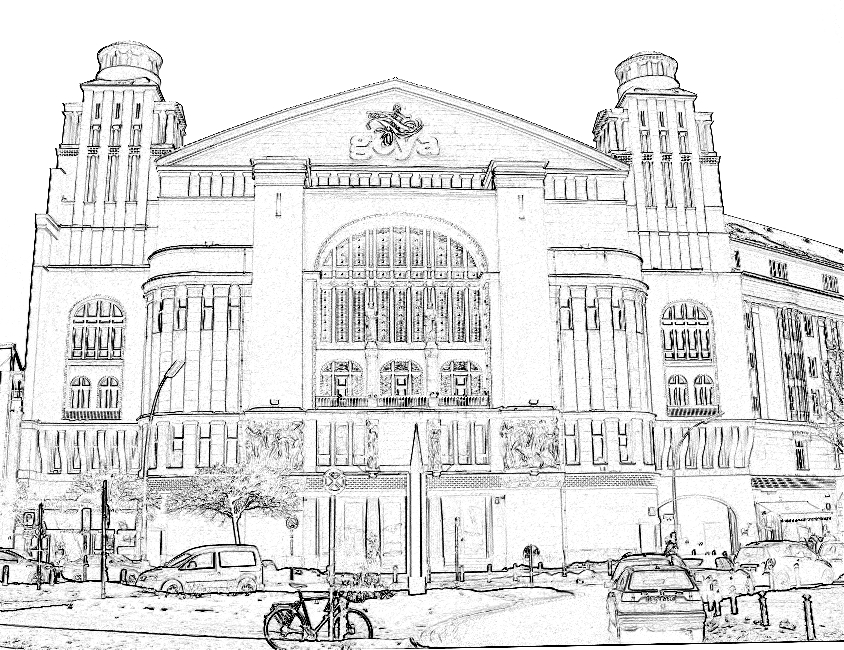

Gloria Palast

Belphegor Kino und Nostalgie |

|

Das Kino als Vorschule des dynamischen Sehens

mechanischer Bildsequenzen bereitete das Fernsehen vor. Das Kino lud zunächst das

Fernsehen mit seiner Tradition, den Ansprüchen großer Gefühle und geschlossener

Geschichten auf. Der paternalistische Einfluß des Kinos auf das Fernsehen blieb nicht

dauerhaft. Der cineastische Anteil des TV reduzierte sich in seiner hypertrophen

Programmatik. Pay-TV-Sender, die die verstrichene Filmsaison nachflackern lassen,

betreiben zwar auf dieser Folie des klassischen Verhältnisses der Medien einen leicht

durchschaubaren Medienschwindel. Kino ist aber ohne Großleinwand und abgedunkelten

Zuschauerraum, mithin die Totale des Eingebundenseins in das Medium, nicht erlebbar. Diese

frame-effects sind nicht akzidentiell, sondern die Essenz des Mediums Kino. Das Kino

erzwang in seinem Sog der Abschottung äußerer Einflüsse die Aufmerksamkeit gegenüber

der Welt. Nur so konnte das Kino zur Traumfabrik werden; das Fernsehen als Medium des

Aufmerksamkeitsverlusts ist nicht einmal zur Alptraumfabrik geworden. Vor diesem

verdunkelten Hintergrund war es eine mächtige Propagandamaschine, die Hollywood und Hitler

mit der gleichen Virtuosität bediente(n). In der kollektiven Dunkelzelle leuchteten die

Wochenschauen die erfolgreichen Absetzbewegungen der Wehrmacht nach Berlin

Mitte/Führerbunker ein. Die Szenarien der amerikanischen Traumfabrik wurden in den

Ödnissen des mittleren Westens, vielleicht aber mehr noch in den südamerikanischen

Vorstädten zum Rendezvous mit dem versagten Leben, wenn Rita Hayworth im Glamour

vor Lust und Größe verging. Glamour, Pathos und Emphase bestimmten nicht nur die

Semantik des Mediums, sondern auch seine narzißtische Verabreichungsform. Die

Kinopaläste waren nichts weniger als Zweckbauten und doch nie etwas anderes: Zentren

einer anderen Welt, in deren Sog die unerfüllten Träume unbedingte Aufmerksamkeit

verlangten. |

|

Cinema Im Kino spiegelt sich das Leben schon aus dem einfachen Grund nicht, weil die Synästhesien, die Zusammenklänge aus Bild und Ton einer prästabilierten Harmonie entstammen. Kein Wunder, daß der Glaube an die Wahrheit der laufenden Bilder schwach wurde. Die bisher letzte große Zeit des Kinos waren die studentischen Programmkinolüste im Schulterschluß mit dem Autorenkino Europas und der dritten Welt. Der Glaube an die Veränderung der Gesellschaft durch die zur Macht gekommene Phantasie nährte den Willen zum Kino. Durch die Teilparlamentarisierung der außeroppositionellen Kräfte, durch das Abgleiten in einen realitätsfernen Terrorismus, durch den Zweifel an der Wirkungsmächtigkeit der Künste wurde auch das Kino von Godard, Resnais, Rochas, Faßbinder, Oberhausen etc. in die Filmgeschichte überführt. Für die Filmgeschichte scheint sich indes auch niemand mehr zu interessieren. An das Kino als Experiment glaubt Peter Greenaway. Bezeichnend ist, daß Green zugleich Maler ist. Maler hadern seit Anbeginn der technologischen Reproduzierbarkeit der Bilder mehr oder weniger fruchtvoll mit ihrem Medium. Warhol hat in seiner "factory", die gleichwohl nicht dem Fabrikstandard seiner Tage entsprach, vorgegeben, Technologie und Malerei zu versöhnen. Aber das ist nur Attitüde, Konkurrenz unter Manufakturbetrieben. Malern erscheint das Kino wie ein Überschuß, der die isolierte Bilderproduktion in der Manufaktur hoffnungslos anachronistisch erscheinen läßt. Anachronismen sind aber nur den Fortschrittsgläubigen ein Dorn im Fleisch. Andere arrangieren sich längst mit ihrer Antiquiertheit. |

|

|

|

Sternchen Die große Zeit des Kinos ist vorbei. Die Simulationsmaschine Kino muß sich längst den Herausforderungen des Cyberspace geschlagen geben. Schwarzes Loch in der Wirklichkeit. |

Zu den Kinoseiten der Textbaustelle >>